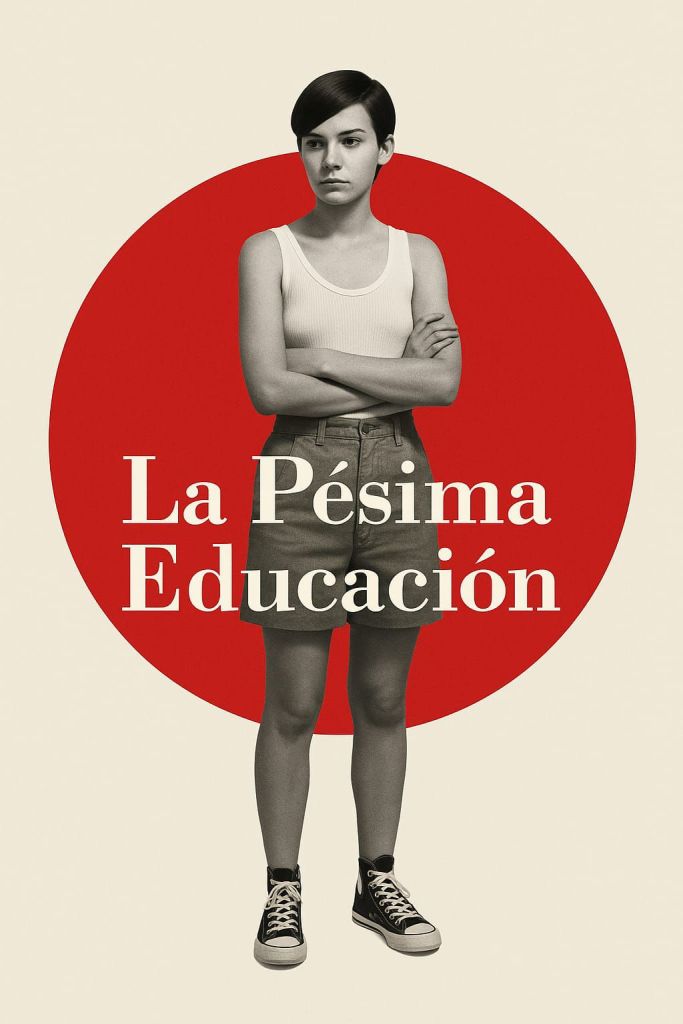

Cuando se estrenó La mala educación de Pedro Almodóvar en 2004, yo aún no entendía del todo su título. Sabía que iba de abusos, de secretos, de heridas escondidas bajo la sotana de una infancia truncada, pero no captaba la profundidad de esas tres palabras que lo titulaban todo. Me parecía un guiño más, una provocación almodovariana, algo entre lo literal y lo simbólico. No fue hasta mucho después —quizá muchos años después— que el título empezó a resonarme como una verdad íntima, dolorosa y universal.

La mala educación no habla solo de colegios, ni de curas. Habla de nosotras. De cómo hemos sido educadas. De cómo esa educación, incluso la bienintencionada, nos ha recortado las alas. Nos ha enseñado a no desear demasiado, a no hablar demasiado alto, a no destacar, a no nombrar lo que nos atraviesa. A callar lo raro, lo sexual, lo LGTBIQ+, lo inadecuado. (+ El peso de la tra(d)ición)

Con los años he comprendido que somos el resultado de ese software mental que se nos instaló sin permiso. Esa programación profunda que determina qué creemos que merecemos, hasta dónde nos atrevemos, qué tipo de amor buscamos y cuánto placer nos permitimos. Y desinstalar ese software es tan complejo como desmontar una catedral piedra por piedra. No basta con decir: “ya no soy así”. Hace falta reeducarse desde cero. Cuestionar cada creencia que nos habita. Reaprender el amor propio. Reaprender el deseo. Reaprender incluso a mirar.

Una vez leí que, si metes una pulga dentro de un vaso del revés, con el tiempo aprenderá a saltar solo hasta donde el cristal se lo permite. Pero si días después levantas el vaso, la pulga no salta más alto. El obstáculo ya no está, pero el límite se ha quedado dentro.

Así estamos muchas veces: con el vaso ya roto, pero con la obediencia intacta. Viviendo dentro de límites que ya no existen, pero que nosotras perpetuamos por costumbre, por miedo o por fidelidad inconsciente a lo aprendido. Y eso también es la mala educación.

Esa película que no entendí entonces hoy me parece un manifiesto. Un espejo. Un grito. Me habla no solo del dolor del abuso, sino del abuso del sistema que nos convenció de que debíamos obedecer siempre, incluso a costa de nosotras mismas. Y también me habla de la posibilidad —dura pero real— de romper ese molde.

Por eso escribo. Por eso leo. Por eso cuestiono. Porque sé que el verdadero trabajo no está en saltar más alto, sino en recordar que ya no hay vaso. Que el techo de cristal no es solo laboral o feminista: también es mental. Y que la buena educación no es la que enseña a comportarse, sino la que enseña a desobedecer lo que nos daña.

Hoy entiendo el título. Hoy, La mala educación no es solo una película. Es el primer paso para construirnos de nuevo.

Deja un comentario